フィッシングメール、今度は三井住友銀行

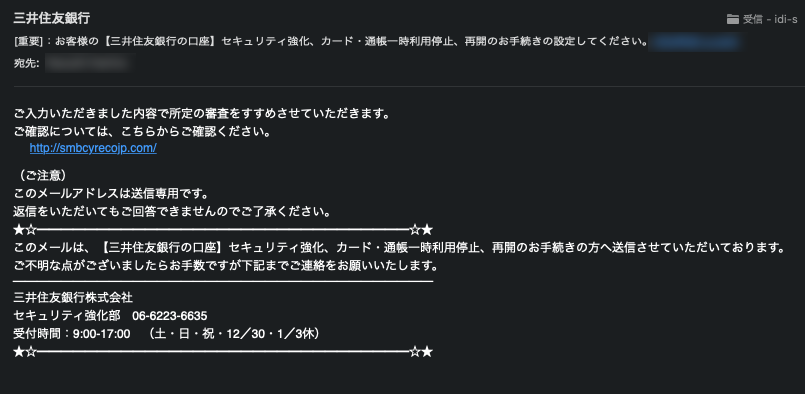

こんなん届きました(怒)。ので、いつもの如く晒します。そもそも三井住友銀行の口座なんて無いのでひっかるわけもないのだが、口座を持っている人はほんとにご注意。

大体Fromが

admin@a4.wLbt.com.cn

なんてふざけたアドレスだからね。怪しいのが届いたらまずはFromを確認。そんで「こちらをご覧ください」がまるで三井住友と関係ないURLだらかね。

こういうのを発信している輩、つかまって厳罰に処してくんねぇかなぁ、ほんと。

電脳用務員usadii3の日常〜日々の雑記系blog

こんなん届きました(怒)。ので、いつもの如く晒します。そもそも三井住友銀行の口座なんて無いのでひっかるわけもないのだが、口座を持っている人はほんとにご注意。

大体Fromが

admin@a4.wLbt.com.cn

なんてふざけたアドレスだからね。怪しいのが届いたらまずはFromを確認。そんで「こちらをご覧ください」がまるで三井住友と関係ないURLだらかね。

こういうのを発信している輩、つかまって厳罰に処してくんねぇかなぁ、ほんと。

で、一度作り直してから3年。某中国がいろいろな意味で活発化していて、Gmailがちょっと不安な状態に(略)。 かなり面倒だったけれど仕方なし。ちょっと時間が空いたのでこのタイミングで新しいGoogleアカウントを作って引っ越し。やり方は前と同じだけれど、今回は旧アカウントはしばらく残してGmailサービスのみ以前をの削除。

証拠もないので多くは語らないが、AmazonをはじめとしたNet通販などでの【聞いたこともない】中国メーカーの物を買う時には本当に注意が必要だなぁ。。。と、思った次第。もしくは中国国内のどのメーカーでも一度ユーザー登録してしまうと誰でも参照出来ちゃうようにでもなってんだろうか?とか(謎)

中堅のメーカーで今のところまぁ大丈夫だろうと言えるのはAnker、TP-Link、DJIくらいなもんか・・・。まぁこのうちTP-Linkは過去にちょっとあったしねぇ。うーん・・・。

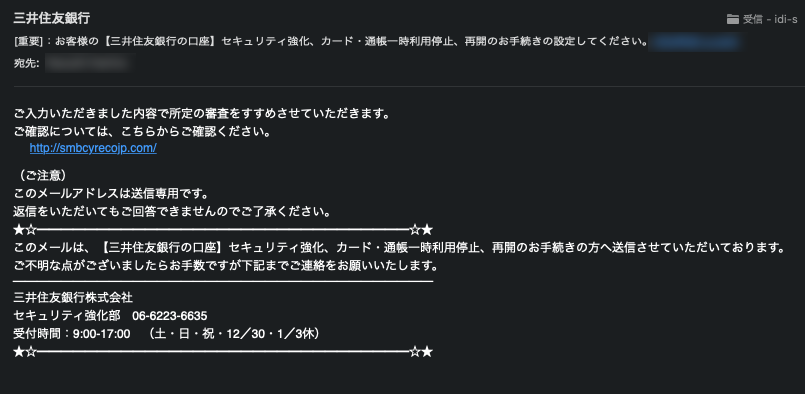

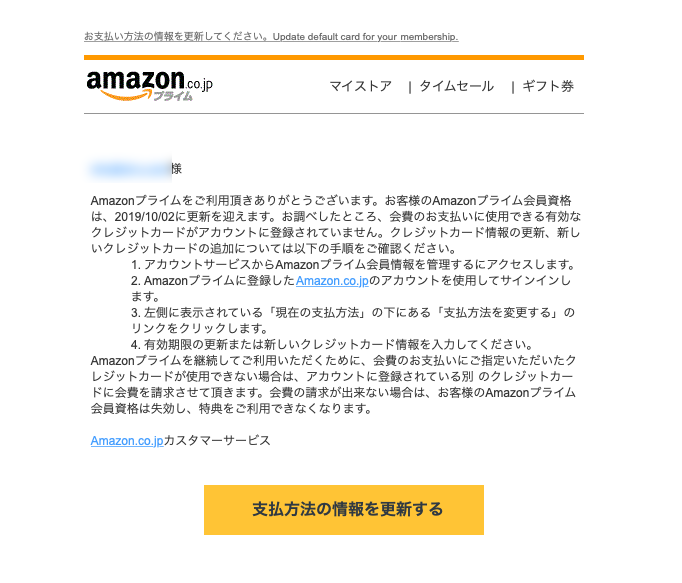

定期的に注意喚起しますね。今日もまた懲りもせず詐欺メールが届きました。だんだん巧妙になってきているので本当にご注意を。

こんなんね。パソコンとかだとサクッとヘッダを見たりすれば一発でわかるのだけれど、iPhoneなどでもでも「差出人」は確認できるので必ず差出人アドレスを確認。うちに来たやつは(晒す!)

admin@a6.c417a.cn

なんて、Amazonとは全く関わりのないメールアドレスから発信されているのですぐにわかるかと。絶対に「支払い方法の情報を更新する」ボタンは押さない様に!

また宅急便の不在連絡がSMS、メッセージで届くなんて詐欺メッセージも横行しているようです。そもそもSMS、メッセージで不在連絡が来ることなどありませんのでメッセージ内のリンクをクリックするなんてことありませんよう。。。

だいぶ減ってきたとはいえいまだに見かけるこの手のタイトル。ほぼ100%に近い確率で内容の無い、ただのアフィリエイト記事、コピペまとめ記事であることを示すアイコンのような存在だと思っている。

なんでこんなダサいタイトルが増えたのか考えてみるに、コンサルタントの影響が大きいように思う。「統計で出てますからはっきりといえますがこれをやるとアクセスがあがります。間違いないです。是非やりましょう」的な。たとえばこんな

[…]

きちんとわかって解説しているところは本当に少なく、多くは自身でも良くわかってないまま(アフィリエイト)記事を書いている始末。

そもそもバーコード決済/QRコード決済と電子マネーは全く違うものなのに、一緒くたにしているところが多く、あまつさえ全くシステムが違うAmazon PayやPayPalまで一緒にしているところまである始末。Amazon PayやPaypalに至ってはスマホ決済ですらなく、単にサービス名に「Pay」という言葉が使われているに過ぎない。わからないなら書かなきゃいいのに・・・。

さて、本題のスマホ決済。スマホ決済と一口に言っても大きく2つに分かれる。意味合いも使い勝手も違うのでちょっと整理してみたいと思う

交通系のICカード、例えばsuicaなどと、waon、edy、QuickPay、iD、Google Pay、Apple Payがここに入る。非接触ICカード、チップを読み取り機にピッとかざして決済をするのが基本。いわゆる昔でいうところ「おサイフケータイ」もこれ。

PayPay、R Pay、au Pay、d払い、メルPay、LINE Payなどがこれに当たる。バーコード/QRコードを読み取ってもらって支払う。問題を起こして挫折した7Payもこれ。ゆうちょペイも。

乱立してきているのは、こっち、(以後バーコード決済/QRコード決済をまとめてコード決済と表記)コード決済だ。先述の電子マネーではない。クレジットカードとプリペイドカードを一緒くたにしているようなものだ。そこを間違うとなにも解説できないのだが・・・ねぇ・・・。

簡単に書いちゃうとそれまでのクレジットカード決済や電子マネー決済よりシステムがよりシンプルになっているのが、いいのだ。

[…]で大騒ぎになってたGoogle Map、今どうなっているんだろうと見たら、家に入る私道などはそのまま表示されてはいるがグレーアウトされ区別されていた。

ふむ。ちょっとは直した模様。

だが、町道・県道・国道と、それ以外の道との区別がなく、余計な脇道がわんさと表示されているのは相変わらずで、非常に見難い。まだメインには戻せないなぁ・・・。

WordPress 5.0jaの新エディタGutenbergについてで第一印象を書いたが、その後完全に慣れて、慣れて使い勝手を理解してくると、なかなかに使いやすい。

やっぱり一にも二にも「慣れ」ですなぁ。

他のところではどうしようかちょっと躊躇していたんですけど、とっとと移行しちゃって「担当者に慣れてもらう」方が良いと思えてきました。

よし。年も新しくなったことだし、あちこち順次やるかぁ・・・。

usadii3@日付変わるまで仕事、です。今年も残すところあと2時間となりました。今年お世話になった皆々様、ありがとうございました。おかげさまで電脳-煩悩の今年1年間は235,837Viewsでした♪ 平成最後なので書いとくと2011年2月からのトータルでは2,147,643Viewsでした。

今年は本当に個人的にいろいろとあった年でした。記憶に残るとてもいい一年でした。「平成」という元号もあとちょっとで終わり。平成最後にこんなに充実した一年をおくれるとは思いもしませんでした。感謝。

電脳-煩悩的には年末付近のMac mini 2018への買い替えが、iPad 第6世代、iPhone XSへ換えた記憶をかるーく塗り替えてしまいました。マジに気に入ってます。Mac mini 2018が落ち着いてから微妙にPowerUPしてたWin/ubuntuマシンですが、来年早々から10年前のマシンから一気に3年前ぐらいのスペックへと更新予定。その計画をあれやこれや楽しんでいる大晦日です(笑)

てところで、恒例?の・・・

今年(昨年後半含む)のエントリーから良く読まれたエントリーのベスト10です。

[…]Amazonから注文してもいない、心当たりのない荷物が代引で送りつけられてくる詐欺が流行っているようです。送りつけ詐欺がAmazonまで利用するようになったか。。。2000円以内ってのがミソだねぇ・・・。

まずは、身に覚えのないものは代引の受け取りを拒否してください。「家族宛の荷物なので、立て替えて受け取っておくか」も無し。家族にその旨話をしておくと尚いいでしょうね。

慌てず、なるべく状態をそのままにしておいて、Amazonの購入履歴をまずは確認。アカウントが乗っ取られて購入されているのではないかを確認。

Amazonカスタマーに電話してください。

購入履歴がない場合、電話で購入した覚えがないものが着払いで届いた旨をつたけると、伝票番号(荷物番号)からAmazonを語った詐欺ではなくて本当にAmazon経由で送られたのか調べてくれます。Amazonが発送したものであれば、返品処理ができますから、集荷に来てもらって返品し、Amazonの返品センターに届き次第、Amazonギフト券(即)か銀行振込(2〜3週間かかる)で代引手数料も含めて全額返金されます。

購入履歴があってアカウントが乗っ取られていた場合、はその旨を伝えそれも含めて相談に乗ってもらってください。

Amazonで調べてAmazonシステムからの発送ではないことが確認された場合、つまり、Amazonを語った全然別の発送者の場合、偽の発送伝票で代引を受け取ってしまった場合・・・警察や弁護士や消費者センターに文句をいうくらいしか多分出来ません。代金は諦めるしかなさそうです。

ほんと・・・お気をつけくださいませ。

う・・・うーん。。。。

これ、面食らうなぁ。「より簡単に」「より解りやすく」ってのがキーワードの新しいエディタなんだけど、使い勝手が大きく変わって戸惑う方が今の所多い。これと、前のエントリーを新しいエディタで作成してみているのだが、あちこちで調べながら書いている始末で、決して「感覚的に」使えるものではないねぇ。

でも、一方で、これが本来のあるべきWordPressのエディタの姿とも思う。個人的には歓迎すべき点も多い。が、問題はGutenbergについてこれないだろうなぁ・・・な方達がいることだ。。。

特に言えるのがこれまでのエディタがMicrosoft Wordなどワープロソフトが使えるレベルなら問題なく使える、と、言えたのだが、そうではなくなったという事だ。これまでのエディタはエディタの中でワープロソフトの様な操作感で記事を作成できたので、あまり詳しくない、ワープロ使えるレベルの担当者でも更新ぐらいはできた。

[…]