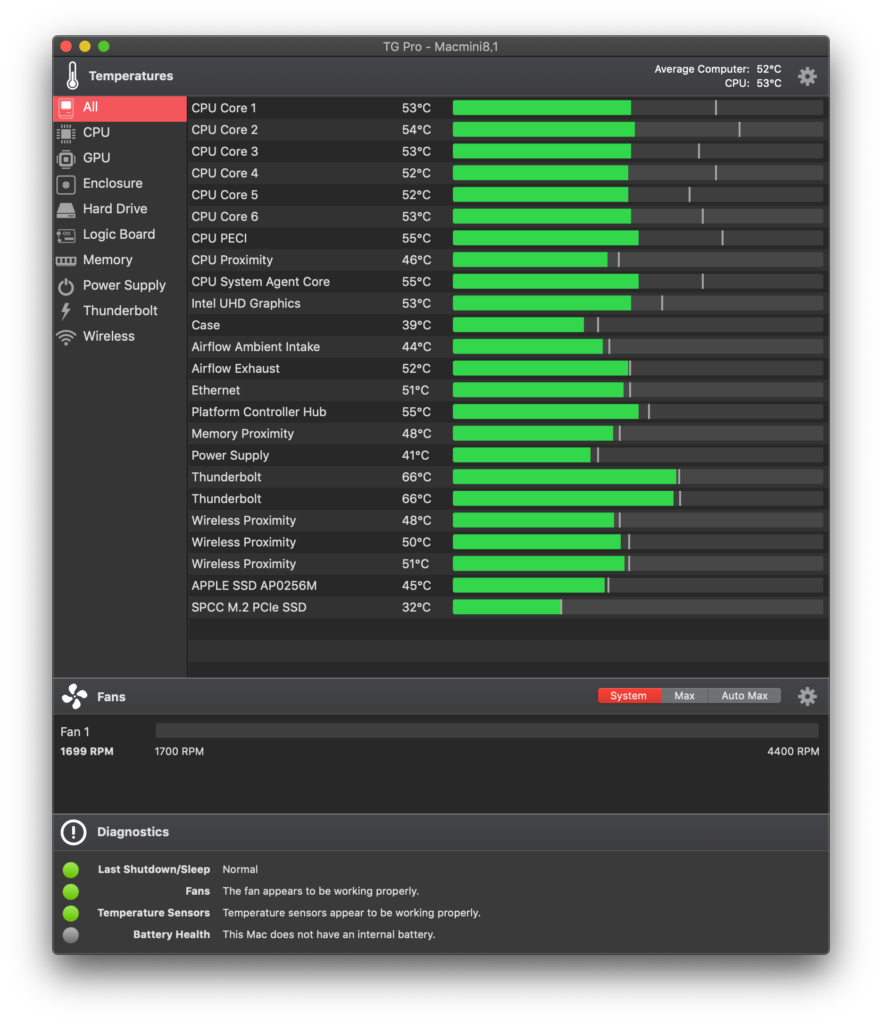

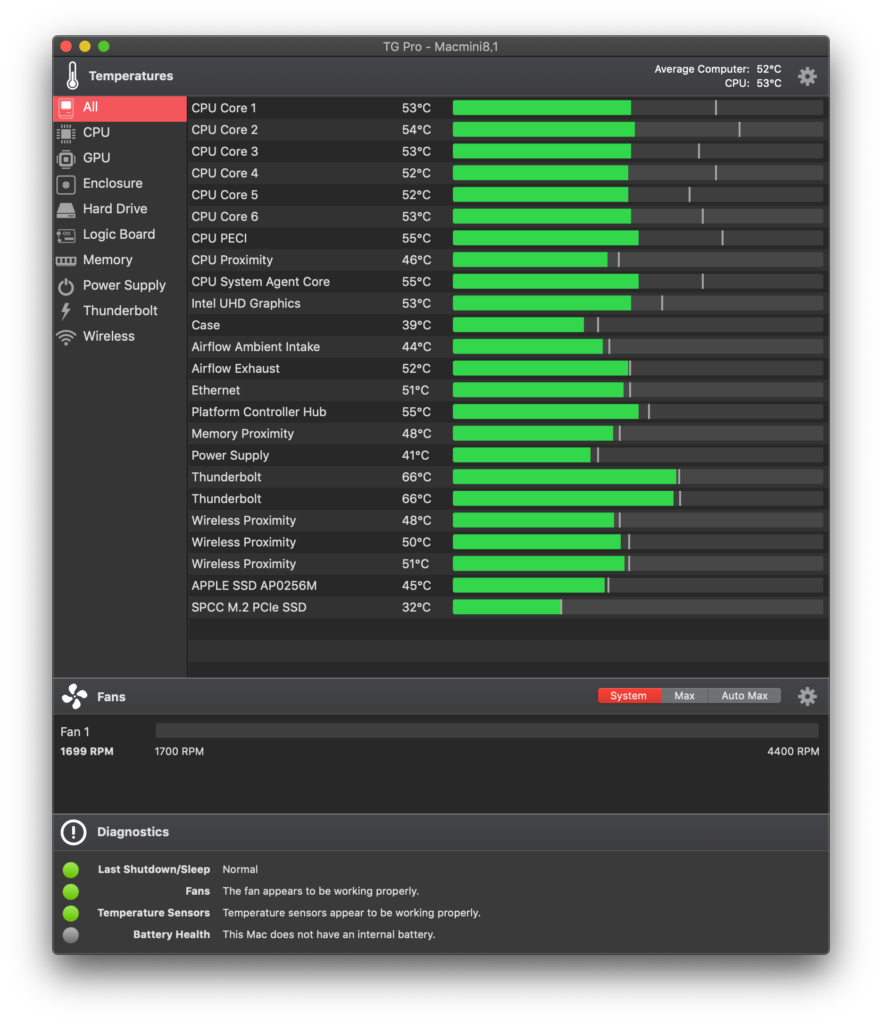

Mac mini 2018の温度管理とファンコントロールにはTG Pro

とかやってたのの一つにファンコントロールアプリの不安定さもあったりします。どうも調子が悪くなったりするのもあったり、ノーメンテなアプリもあったりで、結局使わなくなったりだったのですが、TG Proがとてもすばらしい。内蔵SSDの温度もわかるしね。この機能と安定性で1680円JPYなら安い。

詳しい使い方などはこちらの方のブログがよくまとまってます。まるなげですが、この方より詳しく書ける気がしない(笑)。ともあれおすすめ。

電脳用務員usadii3の日常〜日々の雑記系blog

とかやってたのの一つにファンコントロールアプリの不安定さもあったりします。どうも調子が悪くなったりするのもあったり、ノーメンテなアプリもあったりで、結局使わなくなったりだったのですが、TG Proがとてもすばらしい。内蔵SSDの温度もわかるしね。この機能と安定性で1680円JPYなら安い。

詳しい使い方などはこちらの方のブログがよくまとまってます。まるなげですが、この方より詳しく書ける気がしない(笑)。ともあれおすすめ。

からさらに色々とあったりしたのでここらでまとめの追記的にメモ。

スリープ復帰後にウィンドウがリセットされてしまってどこかにまとまってしまうDisplayPort問題があって、eGFXのちょっとした問題もあって、どうするか色々と組み合わせを変えたり、テストし検証したりして今はこんな風になってます・・・

[…]タイトルのいずれもシステム環境設定→セキュリティとプライバシー→フルディスクアクセスに登録する必要があるのだが、出来ない・・・って場合。

ESET cyber securityが入っていれば、原因はそれ。ESETが邪魔しているってわけだ。一度ESETをUnInstallして、その隙にそれらのInstallや設定を済ませ、それからESETをInstallしなおせばOK。

意外と知られていないようなので、メモっておきます。

でUSB3.1 Gen2に接続していたんだけど・・・。すっかり忘れていたが、そうか・・・USB接続ってことはTRIMも有効にならんしS.M.R.A.Tもわからんし、Macからでは健康状態がわかりにくいのか・・・ってことに気がつきました。

シリコンパワーに限らずWDもSanDiskもSSD系のツールはWindows版ばかりなので、Macでは使えない。TechToolProを初めとしたツールもUSB接続だとできることに限りがある。

速度に関しては実際USB3.1 Gen2での1000MB/sでも体感上問題はないのとコスト優先でUSBインターフェースのケースを選んだのだが、実際に運用することを考えると安全性も考慮しなくちゃならないねぇ。いちいちWindowsマシンにつないでSPのツールをつかうってのも面倒だしねぇ。そもそもMacのAPFSフォーマットだし・・・。

[…]

ばかりなのにさらに18にあげてみた(苦笑)うちでは必須のアプリなので(まぁ59.66USドルだしね)

Ver17と18のぱっと見の違いはほぼほぼアイコンのみ。新機能も追加になってはいるがそれよりもMojaveで使っているときの安定性が増し最適化が進んでいるように思う。うちの環境で17の起動は1.5秒〜2秒程度。18の起動は1秒。起動時間だけでこうなので、他の動作も察して知るべし、です。できる限り最新のを使うべきってのはこういう事ですねぇ。

アップグレードというか、今回はメジャーバージョンアップなのでアップグレード料金設定は無し。このFTPクライアントアプリもうちでは必須なのだがなんとなくアップグレードをちょっと先延ばしにしていてすっかり忘れていたのを思い出して、アップグレード。boxなどのクラウドの操作もできる優秀な子です。安定性や分かりやすさ、管理の安全性を考えるとやっぱりTransmitになりますねぇ。ダークモード対応。あちこち高速化されてます。

ちなみに、App Storeでも買えるがその場合には2800円/年になる。Panic(メーカー)で買うと5400円買切り。もちろん買切りにしました。次のメジャーバージョンアップまでは料金かかることは多分ないだろうし、ね。

で、「ヒートシンク、思いの外冷えるし、静かだし・・・Mac mini 2018にもつけ見ようかな・・・」と、ふと思ってしまった。温度は計っていないものの、ファンが回り始めるまで、結構な熱さになってたりする事もおおい。でも、録音したりもするのでファンはちょっと・・・。で試しにこんなのを入手。

[…]

顧客に頼まれて選んで納品とかはしていたので使い勝手のよさは知ってはいたが、自身では必要に迫られなかったので入手せずにいた3軸スタビライザー。ちょい数年前まではあまり種類もなく、数万円くらいで、特殊な機材でした。サンコーレアモノショップで扱っているものが比較的安価で品質も良かったのですが、ここ最近はAmazonなどでも1万円を切る中国製品がわんさと出てきて、品質もピンキリ。不安定ですぐにダメになるようなのもあれば、安心して使える有名メーカーまであります。レビューをみたって判断しかねる・・・どぉすれば・・・

いやぁ、SSDがどんどん大容量化、低価格化してきていい感じです。やっとNVMeタイプのSSDも価格が下がってきたので1TBを購入

最新のシリコンパワー製のNVMeタイプSSD 1TB。

と、なかなかいい感じ。もともとsamsung嫌い(嫌韓ということじゃなくてメーカーが嫌い)なのとsamsung製の一部ではSSDケースと相性問題があって使えなかったりというものあるが、これはその辺も大丈夫。ただし、うちのMac mini 2018には内蔵はできず、Thunderbolt SSDケースに入れるかNVMe対応USB SSDケースに入れるか、です。Thunderboltケースに入れるとほぼ公称値の速度は期待できるけれど、Thuderbolt SSDケースが高い・・・。のでコスト優先でNVMe対応USBケースを選択。

いろいろ検討してこれにしました。

レビューの評価も良かったのと、放熱も良さそうだったのと。とどいたので早速組み立てて繋いでみると・・・

[…]ググってみても全く問題ない方の方が多いようで、多分固有の問題。でも原因がなかなか掴めずにいた問題が解決。

これ、iMacの頃からずっと悩んできた。ので数年悩んでたんだが、やっと解決・・・ふぅ。。。最初に書いておくと

【原因はシンボリックリンク】

うちのMac mini 2018はSSD256GBなので大きめのデータや大きめのシステムデータはUSB外付けの1TB SSDに逃している。多くはアプリで設定できるがLogic Pro Xのライブラリがかつてはシンボリックリンクで逃していた。この状態だと起動するまでになぜかすごく時間がかかって(数分)いた。なんで? システムが外付けにあるからだろうかとか、外付けSSDをつけているからだろうかとか、いろいろやってみても解決せず、でもやっぱ一外付SSDを外すと起動は速い。しかしその環境で問題ない人の方が多いようで、諦めていたら・・・

Logic Pro Xがそういえばライブラリの移動がアプリからできるようになったのを思い出して、シンボリックリンクを切って、一旦メインの内蔵SSDの本来の場所に戻したあと、Logic Pro Xのメニューからライブラリの移動を外付けSSDにし直した。そしたら、起動が速いじゃん! こ・・・これだけの原因だったの? 何度起動してみても同じく速くなっているので、間違いではない・・・。んとに、もぉ・・・。

[…]

そこまで使用頻度が高くないのとiMovieでどうにかなる方が多いのとで、かなり前に使ってたFinal Cut Proはお蔵入りしていた。昨年にiMovieでは厳しい動画編集があり1ヶ月間のトライアルをダウンロードしてやり過ごしたが、どうにもならなくなったので、諦めて購入(苦笑)

[…]